Il Seicento

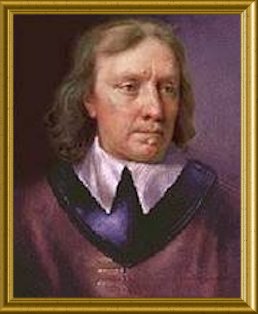

Oliver Cromwell

Oliver Cromwell

La rivoluzione inglese

e le guerre europee del tardo Seicento

L’Inghilterra non prese parte alla Guerra dei Trent’Anni perché, fra il 1640 e il 1670, entrò in una grave crisi politica. Il popolo inglese (soprattutto Irlandesi e Scozzesi) rifiutarono il modello assolutistico di monarchia e la abbatterono; al suo posto, fra il 1650 e il 1660, adottarono la forma di governo repubblicana (a capo della quale fu collocato Oliver Cromwell).

A causa dei forti scontri sociali e religiosi maturati in questo periodo, si vide però che neppure questo tipo di potere avrebbe potuto sussistere a lungo: si ritornò allora alla monarchia, il cui potere fu però temperato da un parlamento composto di due camere: la camera alta (o dei Lords, formata da aristocratici) e la camera bassa (o dei comuni, formata dalla borghesia).

Sul trono si issò Guglielmo D’Orange, olandese d’origine.

Nel tardo ‘600 la situazione politico-militare europea era perciò così composta: le principali potenze marittime erano la Spagna (pur in grave crisi), l’Inghilterra e l’Olanda (affrontata e battuta dagli inglesi); le principali potenze terrestri erano la Spagna, l’Impero Asburgico, la Francia e, a livello regionale, in Italia, il ducato sabaudo.

Nel 1702, defunto il re Carlo V, la Spagna si ritrovò senza un legittimo successore.

Luigi XIV°

Luigi XIV°

Non avendo eredi diretti, Luigi XIV di Francia approfittò della situazione per reclamarne il trono. Siccome però, se il sovrano fosse riuscito a unire la Francia alla penisola iberica, ci si sarebbe trovati di fronte ad una formidabile potenza continentale, l’Inghilterra, l’Olanda, l’Austria e il duca di Savoia si opposero al disegno, dando inizio alla guerra per la successione al trono di Spagna. Essa si concluse nel 1714 col trattato di Rastatt e impedì il disegno espansionistico di Luigi XIV.

SERVIZI SPAZIOPREVER

HOMEPAGE

Spazioprever è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.